会社・サービス

人材領域で生み出した「出会い」の価値を人生のさまざまなシーンに展開

リクルートの原点は1960年に創業した「大学新聞専門の広告代理店」。当時、学生の就職先を選ぶ手段といえば、学校の掲示板や教授推薦など限られたもので、就職先を吟味して自由に選ぶことが難しく、一方の企業も、戦後復興から高度経済成長へと突入する中、自社にあった優秀な人材の獲得が急務でした。

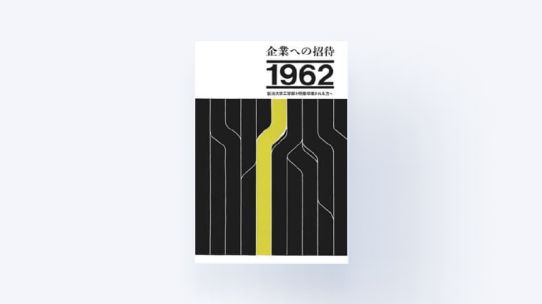

当初は、大学新聞に企業の採用説明会や求人広告を掲載。これが評判となった一方、学生紛争などで大学新聞の発行も滞りがちになってきた社会的背景から、別の手段の模索がはじまりました。創業2年目、議論を重ね、新卒採用の広告だけを集めた情報誌「企業への招待」(現リクナビ)を創刊することに。世の中に拓かれた就職マーケットを創造したことで、「まだ、ここにない、出会い。」がはじまりました。

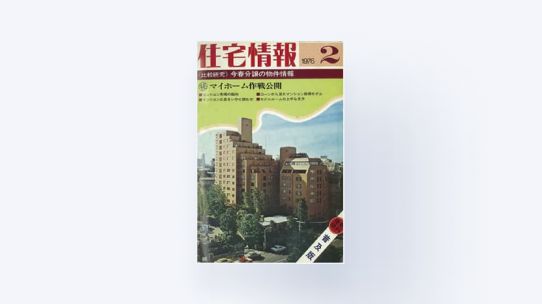

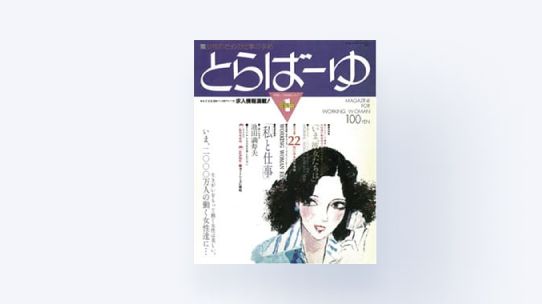

その後、情報誌は就職の枠を越え、住宅・結婚・飲食…と、ライフイベントやライフスタイルに関わる領域に展開。個人と企業の新しい「出会い」を一つひとつ結んでいきました。

人々の「まだ、ここにない、出会い。」を応援し、自分らしい選択ができる世の中へ。これが、私たちのサービスに共通する想いであり、今もなお、大切に受け継がれています。