本を自己実現の道しるべに。コロナ禍を経験したZ世代がたどり着いた、読書教育の道

読書の楽しさを伝えるフリーペーパーや、NPO団体の設立など、高校時代から“読書教育”を軸に複数の活動を続ける谷津凜勇さんの生き方から、Z世代ならではの価値観を学ぶ

かつての米国同時多発テロ事件(2001年)やリーマンショック(2008年)、東日本大震災(2011年)がそうであったように。社会の空気を一変させるような出来事は、当時の若者の価値観形成や進路選択に大きな影響を与えてきた。それならば、コロナ禍は2020年代の若者の価値観に少なからず影響があったはずだ。多感な時期に大きな社会変化を経験した彼らは、どのような人生の選択をはじめているのだろうか。

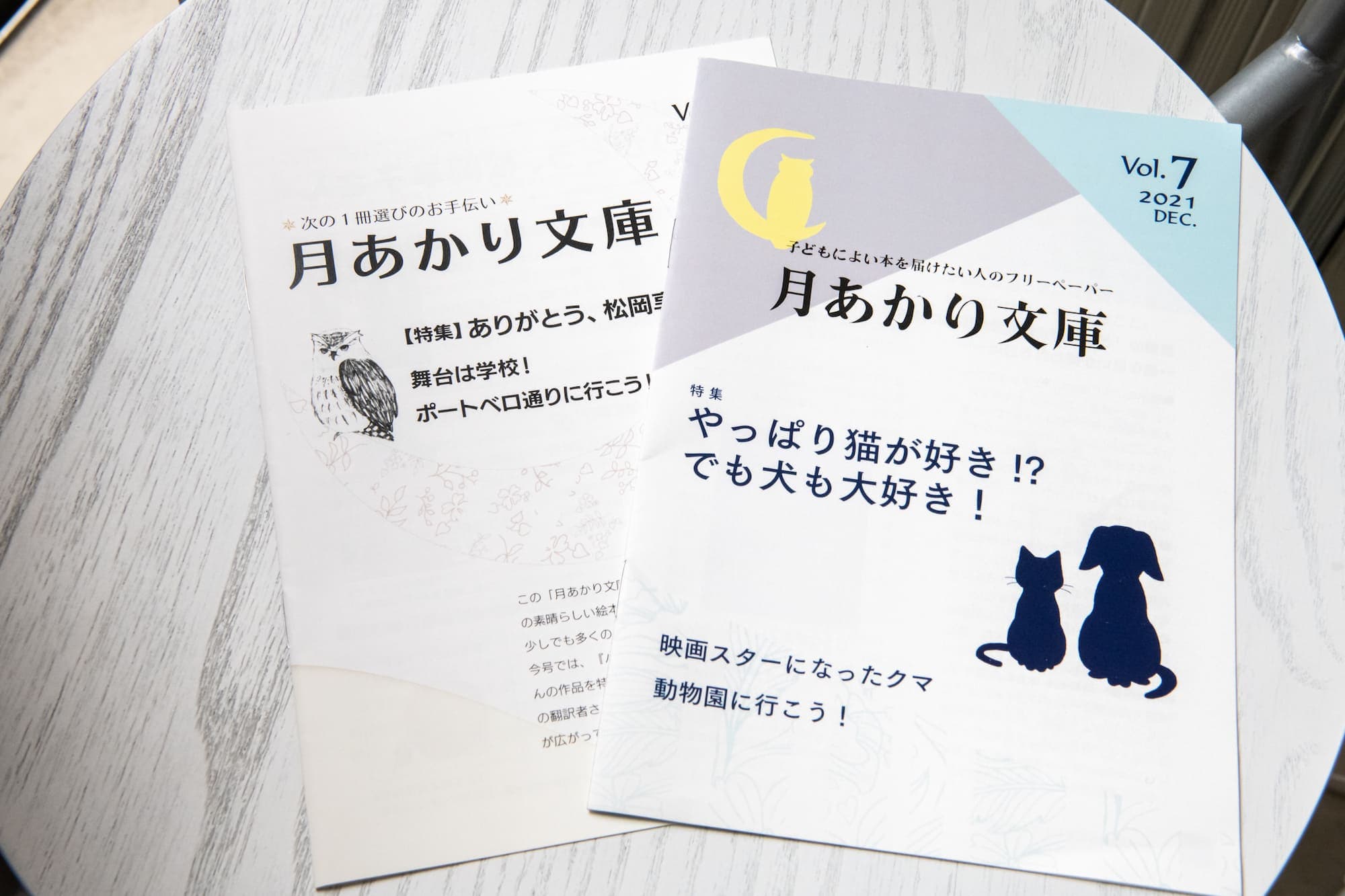

現在19歳の谷津凜勇さんは、高校進学のタイミングで新型コロナウイルスによる学校の長期休校を経験。高校生活の全てをコロナ禍と共に過ごした世代だ。谷津さんは多くの制限を強いられていたこの時期に学外で様々な活動をスタートさせており、「読書教育」をテーマに、フリーペーパー「月あかり文庫」の創刊、NPO団体Dor til Dor(ドア・チル・ドア)の設立、企業インターンなどを行ってきた。2023年4月には東京大学に入学するも、8月にはカリフォルニア大学バークレー校への進学を予定。精力的に自分の世界を広げている谷津さんにとって、コロナ禍はどのような機会だったのだろうか。渡米を控えた6月某日、リクルートホールディングス運営のアートセンター「BUG」内にある「BUG Cafe」にて話を聞いた。

コロナ禍の休校期間が、自分と向き合うきっかけに

── コロナ禍以前、中学生までの谷津さんについて教えてください。もともと本(読書)は好きだったんですか。

はい、大好きでした。「好き」にとことん付き合ってくれる親の教育方針もあって、幼少期は「子ども文庫(民間の個人や組織が運営する子ども向けの小規模図書館)」に毎週通い、児童書を読み漁っていましたね。いつも気づいたら僕の目の前に読み終えた本とこれから読む本の2つの山ができている、といった感じで、のべ4000冊ほど読破しました。中学からは文芸部に入って小説を書いたり新聞部で活動したりと、自分で文章を書くことにも挑戦していました。

── 将来の夢も本に関わる仕事だったのでしょうか。

それが全然違うんです。中学生までは漠然と科学者になりたかったんですよ。両親が僕に理系の道を勧めてくれたこともあって、なんとなく。読書はあくまでも趣味の範囲で、将来を見据えた活動とか、本に関わる仕事がしたいとか、そういう気持ちではありませんでした。

── では、コロナ禍に突入した時期のことを教えてください。2020年の春にかけて全国的に学校が休校になりましたよね。谷津さんはその時期に、児童書を紹介する季刊のフリーペーパー「月あかり文庫」を創刊しています。これはどのような理由なのでしょうか。

2ヶ月半くらい学校が休みになったんです。中学から高校へ進学する時期でしたが、中高一貫校だったため卒業や入学が台無しになった感覚もなくて、オンライン授業の整備も遅かったので、とにかく暇でした。それで、ふと小さいころによく読んでいた児童文学を読み返してみると、改めてその面白さを実感したんですよね。例えばイギリスの児童文学『ツバメ号とアマゾン号』(アーサー・ランサム著)。幼少期は冒険物語として楽しんでいたんですが、15歳の視点を持って読むと、その時代の女性が社会からの抑圧に抗っているような描写に気づきました。そんな風に自分らしく生きようとする登場人物に魅了されて、僕もそうなりたいと思ったんです。

じゃあ、僕のやりたいことは何だろうと自分を見つめ直して頭に浮かんだのが、高校生ならではの視点から児童文学の良書を紹介すること。自分をこんなにも夢中にしてくれる本たちを、多くの人にもシェアしたい、そんな気持ちから趣味の一貫で始めました。漫然と過ごしていた日々で立ち止まり、自分と向き合う時間があったからこそ踏み出せた一歩だと思っています。

── とはいえ、このフリーペーパーは部活のような学内の取り組みではなく、一般の書店や図書館、カフェなどに配布・設置されていますよね。高校生ながら社会に飛び出して行けたのはなぜでしょうか。

やっぱり学校が休校だったからだと思います。コロナ禍に社会全体が巻き込まれ、これまでの学校の日常から少し距離がある日々だったからこそ、「高校生の自分」ではなく「社会の一員である自分」として考えることができた。学校という枠の外に飛び出して活動することへの心理的ハードルがとても低かった気がします。

やりたいことに一歩踏み出したら、場所や世代を越えた繋がりができた

── 「月あかり文庫」の配布先は全国に広がっています。これはどのように実現したのですか。

SNSでシェアされ、草の根で広がっていったんです。はじめは僕が住んでいた関西エリアでの活動でしたが、SNSで「月あかり文庫」のことをシェアしてくれる読者が現れ、興味を持ってくれる人が全国に増えていきました。やっぱり、SNSが活動の後押しになった部分は大きくて。「子どもに読ませたい本の参考になった」「娘が本に夢中になってくれた」といった感想を目にできたことは、僕自身の励みにもなりました。

── 「月あかり文庫」を皮切りに、谷津さんは読書教育NPO団体「Dor til Dor(ドア・チル・ドア)」を設立するなど、子どもと本をテーマにした活動にチャレンジしています。なぜ精力的に活動できたのでしょうか。

「月あかり文庫」が、作家や編集者、司書など本にまつわる仕事をしている大人の目に留まり、交流するきっかけになったんです。そうした繋がりのなかで知ったのが、自発的に読書に親しむ“自立した読者(independent reader)”が育っていないという現状。

今の日本において、子どもに読書体験を積ませる取り組みがないわけではありません。乳児期のブック・スタートや、小中学校での朝の一斉読書など、本に触れる機会は少なくない。でも、高校生になると学校のカリキュラム等での働きかけがなくなり、途端に本を読まなくなってしまう。そんな学校教育の現状を知るにつれ、継続的な読書習慣を育むための読書教育に関心を持つようになりました。

そこで、SNSで繋がった社会人の仲間たちと一緒に立ち上げたのが「次の1冊に手をのばす喜びをすべての子どもに」を掲げるNPO団体「Dor til Dor」です。また、東大発のエドテックベンチャーYondemy社ともSNSでつながり、インターンとして児童書のAI司書データベース作成に携わるなど、豊かな読書体験を増やすための活動に多角的に参加するようになりました。こうして興味の赴くまま活動を広げる中で、どんどん読書教育の面白さにのめり込んでいったんです。

── 学校生活と並行して複数の活動に挑むのは大変ではなかったのですか。

むしろ、学校生活というホームグラウンドがあったのが僕には良かったんです。高校では生徒会長や文化祭副実行委員長など責任ある立場で活動していたのですが、周りの生徒や先生から頼ってもらうことが多く、僕という人間が必要とされているのを実感できました。だからこそ、たとえDor til Dorの活動がうまくいかなくても、僕には学校という心の拠り所があると思えたんです。それなら、うまくいかなくてもいいからDor til Dorではもっと自分本位にやりたいことに挑戦しよう、と。

── それは現代のビジネスパーソンが、本業とは別に副業・兼業という形で新たなチャレンジをする感覚と似ていますね。

そうかもしれません。とはいえ、そうしたスタンスが固まるまでには葛藤もあって。実は、高校の文化祭が成功裏に終わったタイミングで、ちょうどNPOとしてもメディア掲載や権威ある賞の受賞が重なって、波に乗っていた時期があったんです。自分の活動を社会から高く評価していただいたのはありがたかった反面、その期待に応えようと必要以上に焦ってしまって。これ以上の実績を出せないのではないかという不安に苦しんだ時期でもありました。

そんな時にどこか遠くに行きたくなって、尾道へ一人旅することにしたんです。尾道は地域猫が多く住んでおり、散策しているだけで色んな猫に出会えるんですけど、1匹1匹が自由気ままにのんびり過ごしていて、それでも観光客から可愛がってもらえている。そんな猫たちの姿に、周囲からの評価を気にせず、わがままに生きても良いんだ、と勇気づけられました。こうして、評価や結果はさておき、校外での活動を通じて自分本位に自分のワクワクを突き詰めよう、と思えるようになったんです。

読書教育を通して、自分らしい人生を歩む人を一人でも増やしたい

── 高校卒業後の進路についても教えてください。今年の春には東京大学(文科三類)に入学したものの、6月末で休学し、カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)に進まれるそうですね。こうした選択をしているのも、読書教育への関心が影響しているのでしょうか。

そうですね。高校3年間の活動を経て、僕は本を通じて豊かな人間形成をしていく子どもを一人でも増やしたいと思うようになり、教育学の道を志しました。しかし、はじめは親に反対されていたんです。納得させるために僕が突き付けた切り札が、この分野でトップクラスの学びができる環境に進むこと。UCバークレーは教育学で世界6位の大学ですし、日本の読書教育や図書館システムは北米から輸入されたものも多いので、教育学を軸に社会学やメディア論などにも触れることで、本質を抑えつつ先進事例を学べる。そう考えて、日本の大学受験そっちのけで出願準備を進めていたんです。でも、志した時点では語学力が絶望的に足りなかったし、合格までの道のりはとても厳しいものがありました。

── あえて難易度の高いチャレンジに挑んで、谷津さんが実現したいことは何でしょうか。

究極的には自分にしかできない何かを成し遂げたいのですが、現時点での暫定解は読書教育を通じて自己実現や自己形成を促すことです。進学校だった高校の同期でも東大の同級生でも、消極的な進路選択をしている人が多いと感じます。将来の夢など内的要因よりも偏差値や年収といった外的要因を重視してしまいがちで、もっと輝けるはずの多くの人がくすぶっているのではないか。そして、そんなもったいない選択をしてしまうのは、自分の理想の姿を見出せていないからだと思うんです。

そんなときこそ読書の出番。本は動画などと異なり、自分で想像しながら読み進めていく能動的なメディアです。主体的に物語に触れるなかで自分の知らない新しい価値観に出会い、共鳴することでそれを取捨選択しながら取り込み、自分の軸を育てられる。そうした経験を積み重ねることが、「今の自分」という軸の延長線上にいる「憧れの自分」に出会うきっかけとなるはずです。何より僕自身が本との出会いによって生きる道を見つけられた一人だから、物語に没入した先にある自己形成や自己実現の力を信じたい。読書教育によって、一人一人が自分自身を起点に輝ける社会を実現させたいんです。

── では、そうした社会を読書で実現するには、何が必要だと考えていますか。

良質な読書体験をして、本に没頭してもらうことだと思います。そのためには良い本に出会うことが必要ですが、無数の選択肢の中から自分にあった本を自力で見つけるのは至難の業。僕が始めた「月あかり文庫」は、良質な本との出会いを手助けする意味があったと感じています。

けれども、規模が拡大するにつれ、フリーペーパーという媒体の限界も思い知らされたのです。「出会い」を促すだけでは不十分だと。子どもたちが良い本に出会った後、どう介入すれば物語に没頭して次から次へと本に手を伸ばす状態を生み出せるのか。そんな問いに答えるために、高校3年次には馴染みの子ども文庫に改めて通い、非参与観察と質的な分析を通じて子ども文庫を教育社会学的な観点から再評価する研究に取り組みました。今後も自分なりにアカデミアでの研究とその成果の社会実装にハイブリッドで取り組み、本への没頭を核とする新時代の包括的な読書教育システムを構築したいです。

── 最後に教えてください。谷津さんにとってコロナ禍は、どんな時期だったと思いますか。

もしコロナ禍がなかったらここまで真剣に自分のやりたいことにも向き合わなかったし、学校というコンフォートゾーンを出てチャレンジしてみようとも思わなかったかもしれません。それまでの僕は自分より勉強ができる同級生に対して劣等感もあったし、心配性な面も強かったんです。でも、自分が心から熱中できるものに出会えて、学校外の世界における自分の強みや独自性を知ることができたからこそ、「なんとかなるやろ」の精神で飛び出していけた。アメリカでもやっていけると思えるくらいには、ある意味で自分の力を過信できるようになったんです。色々と制約の多い時期に、自らの意思で世界を広げられたことが、今の僕の生きる指針である「僕らしい生き方」、すなわち「社会に対する自分ならではの可能性を追究することで、自分が自分として生きている手応えを実感できる生き方」に繋がっている気がします。

プロフィール/敬称略

※プロフィールは取材当時のものです

- 谷津 凜勇(たにつ・りんゆう)

-

2004年生まれ。コロナ禍で児童書紹介フリーペーパー「月あかり文庫」を創刊し、1年後にはNPO団体 Dor til Dorを設立して代表理事に就任。読書教育に関する情報発信や研究開発に尽力する中で、NHK・読売テレビ・教育新聞などで取り上げられた他、ASHOKA Youth Ventureに認定され、第66回全国学芸サイエンスコンクールでは文部科学大臣賞を受賞している。東大寺学園中・高等学校を卒業後、2023年4月に東京大学に進学するも同年6月末をもって休学。8月末より笹川平和財団 Global Leaders Scholarship 第1期奨学生としてUniversity of California, Berkeleyに入学予定。