アートが問いを導き、社会や企業の問題に挑む。アルスエレクトロニカフューチャーラボ

文:葛原信太郎 写真:須古恵

世界中のアーティストや企業が集うメディアアートの最高峰アルスエレクトロニカ。日本からは博報堂やNTTなどが参加している。アートが社会や企業で果たせる役割を、約40年の歴史から紐解く。

アートとデザインの違いはよく語られるテーマだ。アートは問題提起、デザインは問題解決と定義づけられることが多い。だが、果たして本当にアートには問題提起しかできないのだろうか?

約20万人が暮らすオーストリアのリンツで、1979年にスタートしたメディアアートの祭典アルスエレクトロニカ。日本で言えば、台東区や熊谷市ほどの人口の街に世界中の企業、研究者、アーティストが世界最先端のメディアアートとテクノロジーを持ち寄る。寂れた工業都市だった街は、アルスエレクトロニカと二人三脚で歩みを進め、地域経済を復興し市民をモチベートしてきた。アルスエレクトロニカで活躍する日本人 小川秀明さんに、日本にも応用できるアートとテクノロジーとの対峙の仕方について話を聞いた。

工業都市から文化都市へ変化し、地域を立て直したリンツ

オーストリア第三の都市、リンツ。第二次世界大戦後、工業都市として発展した。戦後復興こそ順調であったが、1970年代に入り、オイルショックや生産拠点のアジアや南米シフトの煽りを受け一気に景気が冷え込んだ。高い失業率、大気汚染、福祉サービス等も縮小されリンツは方向転換を迫られた。

解決策の一つとして1979年に開催されたのが「アルスエレクトロニカ・フェスティバル」である。「アート、テクノロジー、社会」をテーマに掲げ、当時の最先端技術をつかったアート表現と市民参加型のプログラムが、テレビを通じてオーストリアだけでなく世界中に広まった。(2018年は9/6〜10に開催)

その後、国際的なコンペティション「プリ・アルスエレクトロニカ」、教育機関・文化施設「アルスエレクトロニカ・センター」、研究機関「アルスエレクトロニカ・フューチャーラボ」もつくられ、アルスエレクトロニカはこれらの活動の総称を意味するようになった。今でも「アート、テクノロジー、社会」をテーマに活動は更新され、世界最先端のメディアアートとテクノロジーがリンツに集まる。日本からも、落合陽一や真鍋大度、坂本龍一などのアーティスト、博報堂やNTTなどの企業が参加している。

アルスエレクトロニカの運営方法も興味深い。年間予算のうち3割をリンツ市からの公的資金、残りの7割を事業収益で賄っている。営利部門はあるが、そこの収益は最終的に市民サービスとして提供されているミュージアムや教育プログラムの改善に充てられ、リンツ市民に還元されている。

Credit: Ars Electronica / Robert Bauernhansl

今では、リンツはコンパクトシティ、クリエティブシティとして世界から注目されるようになった。工業都市から文化都市へと大きく発展したのだ。

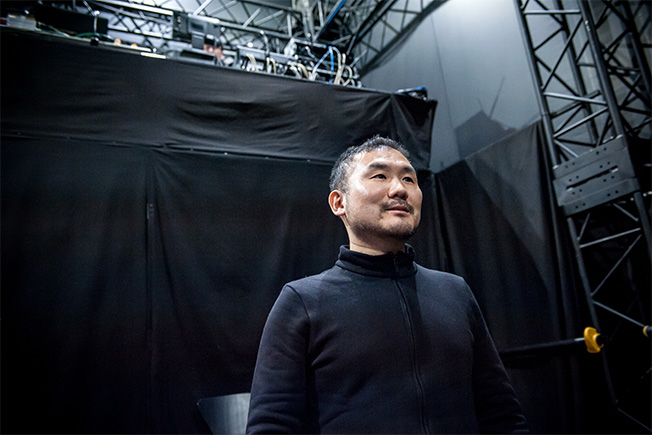

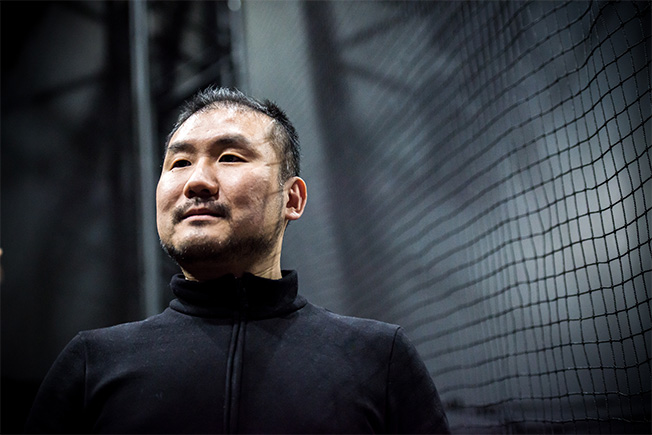

小川秀明さんは2007年からリンツ市に移住し、アルスエレクトロニカに所属している。フューチャーラボに所属するアーティストであり、アルスエレクトロニカにおける日本企業とのコラボレーションや日本での文化イベントをとりまとめるアルスエレクトロニカ・ジャパン部門のディレクターでもある。

未来を学び、未来を生きる準備ができている街

アルスエレクトロニカがリンツで行ってきた活動は、アートとテクノロジーによる地域おこしだ。世界最先端で起きていることを身近に見て市民はモチベートされている。

「私たちの目的は、リンツ市民にこれからの時代に必要な教育や未来の体験を提供することです。企業とのコラボレーションや展覧会の企画などであげた収益は、対話を生み出し市民を育てる。ここがアルスエレクトロニカの非常にユニークな点です」

アルスエレクトロニカでは、専門家と企業と一般市民と政府が、混ざり合いながらオープンに対話するような場が数多く用意されている。

「例えば、AIがどうあるべきかという問いに対して、これだという答えをまだ誰も持っていません。そんな問いに対して世界的な専門家と話すことができる。フェスティバルの期間中はもちろん、教育プログラムやミュージアムで、年間を通じてバイオテクノロジーやAI、監視社会といったようなテクノロジーについて知識を得て対話する場がある。市民の皆さんは未来を先回りして学ぶことができます。未来を生きる準備ができていると言えるでしょう」

世界最先端のメディアアートとテクノロジーが街に溶け込むリンツでは、市民のリテラシーが非常に高い。実際に、オーストリアのスタートアップコンペではリンツ出身者の応募者が圧倒的に多いという。

「アルスエレクトロニカ・センターには、年間4万人くらいの子どもたちが授業として訪れます。学校では教わることのできない知識を得て、インターネットでは検索できないような体験ができます。それは立体的な教科書として機能し、未来を見る目を養います。メルセデス・ベンツの自動運転車が街を走り、ドナウ川には100機のドローンが舞う。未来が街の中に転がっています」

credit: rubra

日本でも茨城の「KENPOKU ART」や新潟の「越後妻有アートトリエンナーレ」のように、アートをつかった地域おこしは盛んに行われている。そこにリンツの事例を応用することは可能だろうか?

「大事なことは、普遍的なテーマにすること。そこをメッカに育て、人や物が集まるような磁場をつくり生態系を育てていくことだと思います。地方の芸術祭が増えていますがただ漠然と開催しても意味がない。大事なことは芸術祭をやることではなく、いかに街を触発できるか。市民が新しいものを生み育てるだけの成長が可能かといったことです」

アートだから地域が活性化するのではない。地域と市民が育っていく生態系を何でつくるかはその地域や住む人々によって決められる必要があるだろう。

小川さんは「インスパイアード・イン・リンツ」という言葉を用いた。メイド・イン・ジャパン、メイド・イン・アメリカなど国単位での影響と同レベルの影響を街から与える。リンツから遠く離れた日本の大企業が名指しで共同研究をオファーするのだ。もちろん日本だけではない。世界中の企業や自治体、政府がアルスエレクトロニカが持つ問いを生み出す力を必要している。

アートが社会の課題を明確にし、問いを生み出す

一般的なメディアアートには、新しい体験をもたらすエンターテイメントの色が強く、それは広告として世の中にリリースされることも少なくない。社会をテーマに掲げるアルスエレクトロニカのメディアアートと私たちが抱くイメージとの違いとはなんであろうか?

「アートが持つ一番強い力は、どんな社会を描くのか、その社会はどんな課題を持っているのかという本質を問いただす点にあると思います。アルスエレクトロニカのメディアアートは、装飾でも広告でもデコレーションでもありません。新しい対話を生み出す力です。何のためのメディアアートなのかと言えば、それは社会のためであり人々のためだというのがアルスエレクトロニカの考え方です」

たとえば、スマートフォン。私たちは今スマートフォンの画面を見ることに1日の多くの時間を費やしている。そんな社会にはどんな議論が必要だろうか。私たちにどんな影響を与えるのだろうか、私たちの社会の何を変えていくのか、そういった問いを見出すのがアートだと小川さんは言う。

「カメラが付いたスマートフォンをみんなが持っている社会は、見方を変えれば超監視社会です。またバイオテクノロジーは今後10年ほどで私たちの生命観を一新していくでしょう。寿命が遥かに長くなった時、死とは何か、生きるとは何か、人間として根本的な疑問に向き合わざるをえません。テクノロジーの進歩は止めることができず、気づいたときにはAIも自動運転も実現していました。アーティストは自身が持つ豊かな感受性で、社会で起きている事象の先にどんな未来があるのかを先回りして想像し表現する。しかも、その表現を何かしらの形にして人々に伝えることができます。それは本質的な『問い』であり、ジャーナリズムでもあるのです」

アートは企業の写し鏡になり、テクノロジーを触発する

未来を先回りして想像し、表現することについては、世界中の企業も必要としているのだと小川さんは語る。

アルスエレクトロニカの研究機関であるフューチャーラボでは、ダイムラーと共同研究で、人と自動運転車とのコミュニケーションのあり方を模索してきた。その結果生まれた「F015」というメルセデス・ベンツの自動運転のコンセプトカーには、自動運転車が人の存在に気づくと、レーザーライトで路面に横断歩道をつくる機能が搭載された。人間のドライバーが「お先にどうぞ」とジェスチャーするように自動運転車も人に道をゆずることができる。自動運転が当たり前になる社会に求められるコミュニケーションのあり方は何かという問いへの答えだ。

「企業は、誰も予測できない未来に対して、自分たちを映し出す鏡が欲しいのではないかと思います。我々はアートシンキングと言っていますが、アーティスト目線で可能性や本質を見つめ、モノをつくり、実験する。たとえば、NTTサービスエボリューション研究所との共同研究では、社会インフラを作り上げてそれをサービス化してきたNTTが、2020年に向けてさらにその先に市民に何を還元するか。NTTがやるべきことはなんなのかを徹底的に考えて、徹底的に議論し、徹底的に実験してきました」

その結果生まれたのは「Swarm(群れ)」だ。LEDが搭載されたドローンやボット(小型の走行体)を、100機、1000機と同時に制御し、公共空間でのナビゲーションや新しいスポーツ観戦を提供する。東京オリンピックに向けて、さらにその先の未来の街の中で、役割を果たそうとしている。

「メディアアートには、最先端のテクノロジーやメディアの活用方法を提案する役目があります。テクノロジーからアートが想起されるのではなく、アートがテクノロジーを想起させることが重要です。アート側から社会に本当に必要とされる本質的な表現や活用方法を提示し、そこにテクノロジーを追いつかせるということです」

第1回のアルスエレクトロニカ・フェスティバルが開催された1979年当時の最先端テクノロジーといえば、テレビやラジオ。40年前からアートとメディア、そして社会を横断的に考察し人々に問うてきた。だからこそ、彼らはアートの本質を見つめている。

「テクノロジーはどうしても人の倫理や法律を超えていきます。その中でアートは抑止力になり、企業や社会にとっては未来へのコンパスになります。ただ、日本では広告やエンターテイメント、額縁に入って美術館にあるものといったイメージから脱却できていない。アートに関する教育はアップデートされるべきです。今のアートのイメージから卒業させてアートから対話につなげる、触媒のような人材が日本には求められていると思います」

年に1度行われているアルスエレクトロニカ・フェスティバルのテーマを見ると、時代を先取りし、社会に必要な問題提起を行ってきた彼らの姿勢がよく分かる。2000年には「ネクスト・セックス - 生殖力のある余剰物の時代の性」、2009年には「人間性 - 人類世」、2015年には「ポスト・シティ - 21世紀のための生活空間 」、2017年には「人工知能 - もう一人の私」、そして2018年は「Error」がテーマに掲げられた。

Credit: Florian Voggeneder

リンツで起きていることをまとめてみよう。アルスエレクトロニカは市民が未来を学ぶ場をつくり世界の最先端があつまる生態系を築き上げた結果、クリエイティブシティとして経済も文化も活性化した。これは地域活性化の成功事例として非常に興味深い。

そして、企業は自らを見る鏡として一緒に「問い」を生み出すパートナーとしてアルスエレクトロニカを求める。

たった20万人のオーストリアの地方都市が、世界中の注目を集めている。40年間ずっと、メディアアートの最高峰として、人々のあこがれであり、私たちの未来を指し示すコンパスであり続けている。

冒頭の問いに戻ろう。この記事のテーマ、アートに問題解決ができるか。アルスエレクトロニカとリンツで起きていることを見れば、できる、と力強く言えるだろう。むしろ、明快な答えがない今の社会にとってはアートにしか解決できない問題があるはずだ。

プロフィール/敬称略

- 小川秀明(おがわ・ひであき)

-

Ars Electronica Japan Director。クリエイティブ・カタリスト(触発を起こす人)。2007年にオーストリア,リンツに移住し,Ars Electronicaのアーティスト,キュレーター,リサーチャーとして活動。2009年にオープンした新Ars Electronica Centerの立ち上げ,企画展,イベントのディレクションをはじめとした国際プロジェクトを手がける一方で,アート,テクノロジー,社会を刺激する「触媒的」アートプロジェクトの制作,研究開発,企業・行政へのコンサルティングを数多く手がける。アーティスト・グループh.o(エイチドットオー)の主宰や,リンツ芸術大学で教鞭をとるなど,最先端テクノロジーと表現を結びつけ,その社会活用まで幅広く活動を展開している。